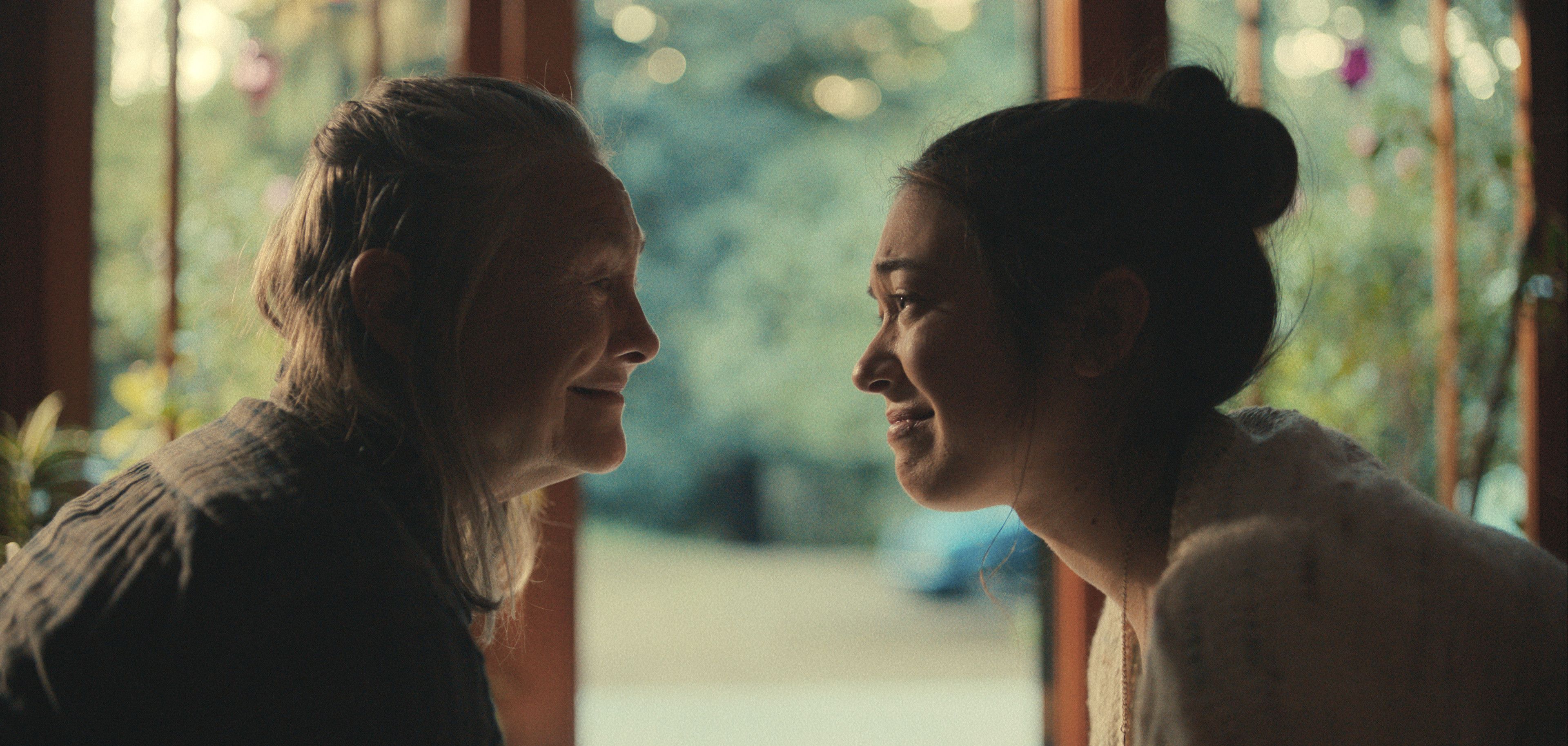

«Ширли» — вольный портрет Ширли Джексон (Мосс), важной американской писательницы середины XX века (мистика вроде «Призрак дома на холме») — находится в статусе живого классика, но страдает депрессией и алкоголизмом и редко выходит из дома. Ее муж (Сталбарг) — официально обаяшка и душа любой компании — в отношениях постоянно подтачивает ее уверенность в себе и добивает ее регулярными изменами. Именно в этот момент на кампус приезжает молодая копия зрелой пары — будущий профессор с беременной женой: у наивной молодой девушки Роуз, разумеется, есть надежды на захватывающую университе�тскую жизнь. Две женщины сперва не ладят, потом дружат, потом сливаются в одну.

| Биография, Триллер, Драма |

| 18+ |

| Жозефина Декер |

| 25 января 2020 |

| 3 декабря 2020 |

| 1 час 47 минут |

Режиссёр

УчастникиВсе

Рекомендации для вас

Популярно сейчас

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

Ширли-мырли

20 лет назад, когда Dolby-звук был еще великой редкостью в российских кинотеатрах, московский «Горизонт» презентовал свою новенькую стереосистему, разумно использовав в этих целях свежий фильм ужасов «Призрак дома на холме», где голландский режиссер-оператор Ян де Бонт, пожалуй, впервые опробовал расхожий нынче принцип хорроров: зрителя, повидавшего монстров и кровищи, уже трудно напугать до полусмерти, показав ему что‑то страшное, но можно сыграть на чистой психомоторике, дав ему по ушам. Фильм вышел ярким и вульгарным, как те сапоги, кажется, от Gucci, которыми хвасталась в нем Кэтрин Зита-Джонс перед Лили Тейлор, и критики тогда страшно ругались. В качестве аргумента неистребимой вульгарности де Бонта приводили и сам факт его обращения к пыльной забытой книжке 40-летней давности, по которой был снят фильм. Правда, имелось особое мнение Стивена Кинга — о книжке и ее авторе Ширли Джексон — но на то он и Стивен Кинг, чтобы собирать любой хлам, лишь бы это была американская готика.

Но времена меняются, а с ним авторитеты и иерархии, и вот сегодня, 20 лет спустя, пыльная забытая книжка положена в основу сериала, которым Netflix нынче потчует подписчиков как главным угощением, ее автору Ширли Джексон посвящены научные труды, от марксистских до феминистских, а фильм о ней — «Ширли» — в начале года был включен в конкурсы Берлинского фестиваля и «Сандэнса». И поскольку новообращенные последователи культа послевоенной американской хоррормейкерши — автоматически поклонники всего жуткого, мрачного, страшного и тягостного, фильм о ней ни в коем случае не мог быть унылым байопиком «родилась — вышла замуж — нарожала — написала». Нет, это правдивый, во всяком случае, опирающийся на исследования ее жизни и творчества, портрет художницы в пространстве: Вермонт, Новая Англия, где Джексон проживала в качестве супруги профессора Беннингтонского колледжа, и во времени — рубеж 1940–1950-х, когда она работала над романом «Вешальщик» (1951).

А вот сюжетная затравка — самый что ни на есть триллер: в колледж прибывает юный доцент с беременной женой, их принимают в своем доме профессор с пьющей, полубезумной, помешанной на ужасах женой-писательницей — и ловушка захлопывается! Для более изощренных исследователей творчества Джексон и вообще новоанглийсой готики есть и более изощренные приправы: например, в день прибытия молодые сразу оказываются на какой‑то ночной университетской вакханалии с масками и возлияниями, что должно им напомнить — Беннингтон также заканчивала Донна Тартт, автор великого романа нашего века «Щегол», а первая ее книга, «Тайная история» (1992), полудетективная жуть о вакхическом культе среди студентов, сюжетно опиралась на то же реальное происшествие в Беннингтонском колледже 1946 года. От него же, как гласило предисловие к первому изданию «Вешальщика», отталкивалась и Джексон, создавая свой роман. Тогда бесследно пропала студентка, и оба автора взогнали собственную паранойю о том, как именно это случилось и что могло к этому привести.

Все это очень интересно на бумаге, да и к тому же триллерам не нужна особая сюжетная изобретательность, чтобы их просмотр был интересным, — тут можно выехать на безупречности кинематографического шва, как сделал это пару лет назад Полански в «Основано на реальных событиях».

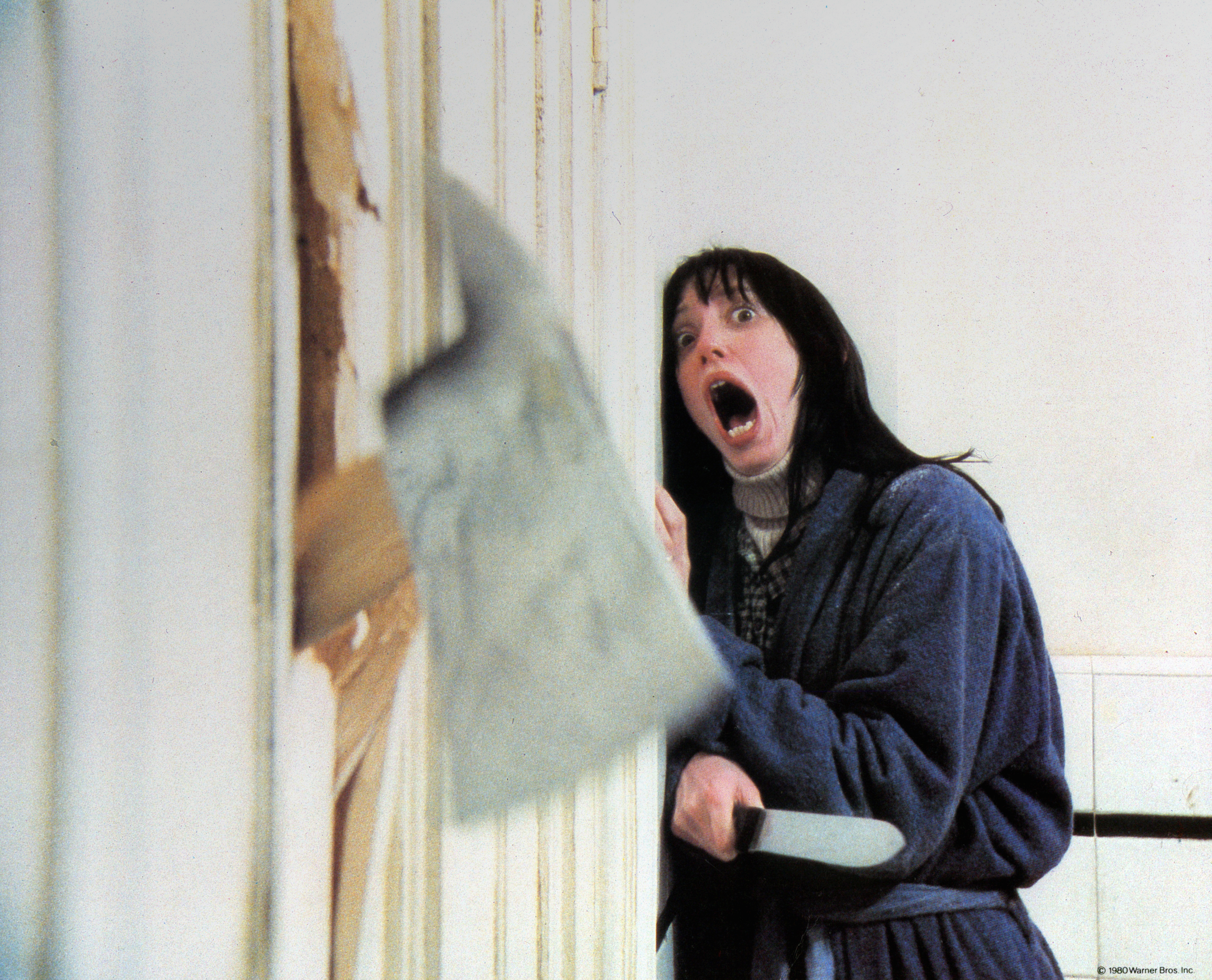

Только ужас, подлинный, а не книжный, в том, что никакой не то чтобы безупречностью, а никаким кинематографическим мышлением в «Ширли» близко не пахнет. Удручающий процесс просмотра этой тошнотворной, испаряющей депрессию визуальной продукции сводится к одному-единственному прискорбному переживанию: как же много горазды иные авторы нагородить аллюзий, отсылок, смыслов, не имея за душой главного — потребности снять собственно и именно фильм. Увлечь зрителя грацией киношной логики, смены кадров, как увлекает серфингиста волна. Волнообразно в «Ширли» только движение ручной камеры, которая то надвигается, то отдаляется от крупных планов землистого, с опущенными уголками губ лица Элизабет Мосс в роли Ширли, и это не те волны, что носят серферов, а те, которые поднимает завязшая в болоте ворона. Камера вечно уткнута в несвежую незастеленную постель, загроможденную грязными сковородками раковину, бумажные обои, на фоне которых пьет и полушепотом изрыгает свои «пророчества» Ширли Джексон. Но и этот прием — пригвождать камерой портрет к квартирным стенам и мебели, чтобы создать чувство духоты и клаустрофобии — уже завяз в зубах у американского независимого кино: из недавнего можно вспомнить «Талли», где поздняя беременность Шарлиз Терон тоже провоцировала у нее какие‑то нечистоплотные и полуреальные отношения с молодой ночной нянькой.

Пожалуй, единственная аудитория, которой «Ширли» может быть любопытна, — феминистки, и тут даже есть хорошие затравки. Наутро после прибытия молодых в дом Ширли, муж-доцент просит беременную жену на время стать помощницей Ширли по хозяйству: мыть посуду, готовить, убирать. Мы видим, как с лица молодой женщины сходит воодушевление, с которым она прибыла в новую для нее профессорскую жизнь, в дом интересной писательницы, и как муж этой перемены в ее лице попросту не замечает. Теперь-то и мы, мужчины, знаем, какая эта каждодневная мука — ухаживать за жильем. Но в том-то и дело — теперь-то и уже давно мы это понимаем. Никакой революции, никакого откровения о положении женщин фильм не сообщает. И право, феминистки давно заслужили фильмов без забрасывания женщин камнями (что происходит буквально в фильме «Ширли» и в рассказе Ширли Джексон «Лотерея»), фильмов-праздников, фильмов-восторгов, искристых комедий.

Это действительно было ужасно — когда надо было мыть посуду, а мужики приходили на все готовенькое и удивлялись, почему это женщины такие скучные и нет у них никаких интересов. Но это было давно. И накручивать фильм о тайнах творчества Джексон вокруг немытой посуды и початых бутылок — это все равно что взяться раскрыть творческий процесс Марселя Пруста, сделав медицински аргументированный фильм об астме.

Но главное — и этот вопрос остается сегодня действительно самым главным, самым кровавым в условиях цифрового кинематографического перепроизводства: отчего люди берутся самовыражаться, излагать (как в случае «Ширли») свои общественно-философские концепции и литературные ассоциации именно в форме кино, когда к тому, чтобы если не развивать киноязык, то хотя бы пользоваться всем его накопленным богатством, у них нет ни склонности, ни любви, ни желания?

Отзывы

Сила творчества

Известная писательница романов ужасов

находит вдохновение для следующей книги, когда в ее доме поселяется молодая

пара.

Перед просмотром фильма, я не был знаком с творчеством американской писательницы Шерли Джексон, и вообще думал, что сценарий - этот придумали (хотя судя по фильму: фантазия и реальность тут - возможно, не так далеки друг от друга). В интернете можно найти подробную биографию Джексон и ознакомиться с её творчеством. Шерли Джексон, или Ширли Джексон (14 декабря 1916 года, Сан-Франциско, США — 8 августа 1965 года, Норт-Беннингтон, США) — писательница, классик американской литературы XX века. Более всего известна рассказом «Лотерея» (англ. The Lottery, 1948) и романом «Призрак дома на холме» (англ. The Haunting of Hill House, 1959). Под её влиянием находился к примеру - Стивен Кинг. Роман Шерли Джексон «Вешальщик» (1951) и рассказ «Пропавшая девушка» (о создании которых в фильме и ведётся речь) имеют в основе реальные мистические события 1 декабря 1946 года, когда исчезла 18-летняя студентка Беннингтонского колледжа Пола Джин Велден. Это преступление остается нераскрытым по сей день, оно произошло в лесистой части парка Glastenbury Mountain в Беннингтоне на севере шт. Вермонт, где Шерли Джексон и её муж жили в тот момент. События, описанные в «Пропавшей девушке», имеют много общего с историей Полы Велден. Стоит отметить, что эти же события легли в основу романа Донны Тартт «Тайная история» (англ. The secret history).

Молодая пара сбежала от родителей и приезжает в новый город, где молодой человек - студент Фрэд (устраивается работать ассистентом к местному профессору университета) и его 19-летняя беременная жена Роузи знакомятся с его женой - писательницей (у Ширли и её мужа - необычные отношения - "спорящие интеллектуалы"). На девушку повесили обязанности по дому (Фред и Роузи получили полный пансион от пригласившей стороны), а также заставили присматривать за Ширли у которой случаются "приступы", и которая два месяца не выходит из дома. Писательница в качестве основы для нового романа занимается самостоятельным расследованием дела об исчезнувшей студентке колледжа, и в этом ей начинает помогать Роузи. Временные периоды биографии Ширли Джексон в романе (который взят за основу фильма) и в фильме отличаются кардинальным образом. В книге - это последние годы жизни писательницы, когда она была глубоко больна, а в фильме - почти начало карьеры: рассказ "Лотерея" наделал шума и Ширли приступает к написанию романа "Вешальщик". Эмансипированная Ширли выглядит нелепой чудачкой в глазах знакомых, а скромница Роузи вынуждена терпеть все невзгоды беспросветной домохозяйской жизни. Обе понемногу сходят с ума и эти два безумия в какой-то момент пересекаются.

Режиссёр Жозефин Декер создаёт странное кино о творчестве со своим внутренним настроем и ритмом. Но при этом перед нами сильное актёрское кино - где Элизабет Мосс блестяще исполняет свою роль (она здесь - продюсер, также как и Мартин Скорсезе), прекрасный Майкл Стулбарг с бородой походит на Робина Уильямса в известных картинах, а Одесса Янг и Логан Лерман довершают эту композицию. Композицию с прекрасной работой художников и костюмеров (американская глубинка, дом увитый плющом, период творчества Капоте) где "реальность" и "фантазия" смешиваются, представляя нам картину "глазами" самой Ширли. Творческий процесс во всём своём обличие - замкнутая и нацеленная на творчество Ширли пытается написать очередное произведение, воссоздавая "образ" того самого "странного и непонятого всеми гения".